■INFORMATION

2023/10/08 「MEMBERS」を更新しました。

2023/10/08 「TOP」を更新しました。

2023/10/05 「TOP」を更新しました。

2023/08/23 「TOP」を更新しました。

2023/08/23 「PHOTOS」を更新しました。

2023/04/16 「TOP」を更新しました。

2023/04/01 「TOP」を更新しました。

2023/03/16 「PARTNERS」を更新しました。

2023/03/16 「MEMBERS」を更新しました。

2023/03/15 「TOP」を更新しました。

2023/03/15 「PHOTOS」を更新しました。

2023/03/15 「MACHINE」を更新しました。

2020/09/17 「Blog」を更新しました。

2020/05/09 「Blog」を更新しました。

2020/05/05 「Blog」を更新しました。

2020/05/04 「PARTNERS」を更新しました。

2020/04/24 「Blog」を更新しました。

2020/04/15 「オンライン新歓の例」を追加しました。※お酒NG(笑)

2020/04/14 「Blog」を追加しました。

2020/04/13 「YouTube」を更新しました。

2020/04/12 「PHOTOS」を更新しました。

2020/04/11 「TOP」を更新しました。

2020/03/22 「MEMBERS」を更新しました。

OUR MACHINE

1代目 #80 AGF-01/10 "CARROT"

青山学院大学として、全日本学生フォーミュラ大会に初参戦を果たした、記念すべき第1号マシンです。

コンセプトは「美しい、珍しい、シンプル」 。

速さと同列で商品性を重く見た車両をめざした結果、

学生フォーミュラ車両としては世界で唯一のFRレイアウトを採用し、大きな注目を集めました。

動的車検を通過できず大会を終えましたが、このマシンが持つコンセプトはAGRC独自のカラーとしてチームに受け継がれています。

技術Topics

・スタイリング重視のFRレイアウト(ショートO/H)&スリムなDOHC450cc単気筒エンジン

・ペルチェ素子による電装系への熱回生システム

・国内市場で最も入手しやすい、14インチタイヤ

YAMAHA J326Eエンジンを横置きマウントし、ドライバーの右わきをプロペラシャフトが通る。

エンジン前方にはプルロッドサスペンション、ペルチェ素子熱交換ユニット、上方掃気ラジエータを配置。燃料タンクはドライバー後方とし、重量配分50:50を達成した。

ドライバーの視界にはリアタイヤが入り、左前方から排気音が聞こえるなど、新鮮な感覚。

特徴的なRr周りのレイアウト。

燃料タンクはアルミの自作品だが、初めての溶接の難しさに悩まされた。それでも外注せず自製にこだわる。

Rrサスペンションは保守的なプッシュロッド式。スタビはなし。

LSDはF.C.C製を用いるも、べベルギアの強度計算に安全マージン少なく、トラブルが多発した。

ドライブシャフトは左側にインターミディエイトシャフトを介して左右等長とし、トルク偏向を抑える設計とした。

2代目 #60 AGF-02/11

FRレイアウトを受け継ぎながら「小型軽量化」をコンセプトに製作された第2号マシン。

AGF-01/10の反省を活かして大幅な設計の見直しが行われており、

その結果約45kgの軽量化に成功しました。

東日本大震災の影響などから製作に大きな遅れが生じ、不完全な状態で大会に挑んだため、大会結果は動的競技に参加することができず車検通過のみという結果に終わってしまいましたが、練習走行では問題ない走りをみせ、チームの成長を感じさせるマシンとなりました。

先代に対してFrバルクヘッドを一つ減らし、603mmもの大幅な全長短縮を実施。一方サスペンションはアウトボード式となる。

ステアリングラックはダイレクトなリンク配置となり操舵時の剛性感が大幅向上。

ブレーキのリザーバータンクをエンジンルーム上方に配置するなど、整備性についても少しずつ意識が回ってきた。

サスペンションのアウトボード化、インターミディエイトシャフト廃止により、フレームワークを一気に簡素化。Rrタイヤはよりドライバーへ近くなった。

デフボックスは先代をリファインして使用。トラブルは激減。

先代の大きな14インチタイヤから、標準的な10インチへサイズダウン。一方国内での入手しやすさを考慮し国産Sタイヤをチョイス。

3代目 #57 AGF-03/12

これまでのFRレイアウトでの苦労を総決算し、更なる完成度の高さを目指した第3号マシン。

コンセプトは「FRレイアウトの熟成」とし、走りと商品性の両軸を追求しました。

主にFRレイアウトが抱える構造の複雑さを解決するために多くの設計検討を実施。

しかし今まで以上に緻密なタスクが重なり、大会本番での問題が頻発。3度目の車検落ちを喫する結果となりました。

チームが一歩上のレベルに上がる為に、新たな課題を発見したプロジェクトとなりました。

技術Topics

・電装系全面見直しによる大幅簡素化(ハーネス90%短縮など)

・フレームの更なる軽量簡素化(トラス見直し)

・燃料タンクの前方配置によるRrファイヤーウォール撤去

内部空間を出来るだけ削り、スリムなカウル形状を追求。燃料タンク前方配置によるバルクヘッド増設にも関わらず、全長は変わらず、フレーム重量は逆に軽量化を果たす。地道な基礎設計のブラッシュアップの成果である。

また、カウルは分割数を削減し、センター及び左右ポンツーンのみとした。

雌型成形にも慣れ、表面は平滑。

ペダル類、パドルシフトの操作性は良好。

プロペラシャフトの存在によるコクピットの広さを生かしつつ、よりダイブポジションとして重心高ダウンとメインフープの縮小を図る。

リレーの使い方を全面的に見直し、電装系は大幅簡素化。雨天での信頼性も確保された。

4代目 #62 AGF-04/13

リベンジを誓い、前作と同じコンセプト「FRレイアウトの熟成」で挑んだ第4号マシン。

ラジエータ、燃料タンク等のレイアウトを再度見直し、ポンツーンを廃止することでパッケージの更なる簡素化を狙いました。

さらにチームとして初めて、大会前に走行テストを多数実施することに成功し、走らせて課題を見つけ開発を進めるスタイルへの脱皮を図りました。

しかし、チーム立ち上げ当初を知らない、新世代メンバーによる作業は多くを学ぶものの難航し、またも車検落ちを経験することになります。

技術Topics

・葉巻型スタイルへのパッケージ回帰

・電装系の完全防水対策

昨年までの燃料タンク配置部にはOILキャッチタンクとラジエータを配置。

ENG放熱量、ファン作動条件を見直し、限界まで縮小したラジエータとすることで実現した。

燃料タンクはAGF-02/11以来のドライバー後方へ移動。

5代目 #74 AGF-06/15 "Ouranos"

2014年度大会に書類選考落ちを経験し、参戦できなかった悔しさをばねに製作した5号機。

FRレイアウト伝統であった青学スタイルを捨て、より競争力のあるレーシングマシンを作りたいという思いでMRレイアウトへ変更。

コンセプトは「FS~フォーミュラ・シンプル~」

2013年、当時学部1年生4名という地獄のようなチーム体制のもとで設計され、MRレイアウトフォーミュラマシンのプロトタイプという位置づけのもと、とにかく作る、形にしてみよう、という目標で作り上げられたマシン。

設計上の知識不足でサスペンショントラブルなど頻発するものの何とか大会会場に持ち込ことができた。

大会会場では燃料系トラブルでどうすることもできず車検不通過に終わる。

技術Topics

・リアフレーム構造を広く設計することで整備性を向上

・車両重心をFr寄りにすることでアンダーステア特性の車両性能を狙った。

MRレイアウト変更には様々な課題が残ることとなった。

シートにはカート用のものを用いてダイブポジションを取るようにし、重心を低く抑えるようにした。

6代目 AGF-07/16 "Arisa"

コンセプトは「(R)Evolution」

MR化を果たしてからの2世代目のマシンとなる今期は車検突破、動的出場を目標に掲げた。

大会本番では電装トラブル、排気口設定ミスさらにブレーキ等の問題が重なり、3日目の夕方に車検の合格をもらう。しかしながら、動的種目出場には3日目のオートクロスに出場する必要があり、車検が長引いた結果、オートクロスには出れず悲願の動的種目出場は叶わなかった。

本学で製作したワイヤーカットによるアップライト。シム構造採用により整備性向上を狙った。

遠方出張して製作したカウル。

歴代最高の出来ではないでしょうか。

シートは、ドライバーを型に発泡ウレタンを用いて製作。ドライバーの居住性向上を狙った。

デフボックスは先代の引き続き流用。車両中心に置き、ドライブシャフトを等長とした。

7代目 AGF-08/17

前年度は車検突破はしたものの、時間切れで動的競技出場が叶わなかった。

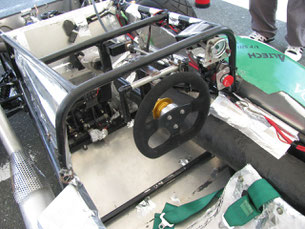

その雪辱を晴らすために、今期のマシンは『ラグ・ゼロ』というコンセプトを掲げて設計、製作に挑んだ。これには、前年度の問題点であった「ドライバビリティ」や「整備性」の悪さを改善し、ドライバや整備士がマシンを意のままに操れるようにという意を込めている。

具体的な方針は、MRレイアウト車両の熟成のために前年度車両を元に設計をしたマイナーチェンジ車両としたが、各所には運動性能や整備性を意識したブラッシュアップを施した。

結果は、ブレーキ審査中にデフ内部のプロペラシャフトのギアが破損してしまい、動的競技出場は叶わなかった。しかし、明確な技術的問題点が浮き彫りとなり、我々にとっては大きな一歩となる大会となった。

シャシー全体としては、運動性能を意識した変更を多く行った。

具体的には、フレームの小型化を行い、ヨー慣性モーメントの軽減を図った。また、サスペンションでは、ピッチ運動時の車両挙動に特に注目し、レバー比やロールセンター位置の変更を行った。

カウルは前年度同様、新潟まで遠征をして数日かけて泊まり込みで作った。

FRP製品としての完成度はもちろんのこと、黒を基調とし、差し色には青学カラーの緑を使うことでよりシャープで洗礼されたデザインとなった。

破損したギア。

「プロペラシャフトの軸が歪んでいたのか」「歯の当たり加減が悪かったのか」「ギアの強度が足りていないのか」...と大きな課題が残る結果となった。

8代目 AGF-09/18-21

EV 1代目 ER-01

上智大と合同チームを結成し、EVクラス初参戦の年となった2021年度でしたが、元々内燃機関のクラスに出場予定だった上智大の車両を無理やりEV車両に転向させたことにより、フレームの設計面で多くの問題が発生。加えてEV車両のパワートレイン設計は初めての試みであったため、過去の資料が一つもない状態からのスタートとなりました。結果として、製作どころかEVクラスの提出書類の処理にも悪戦苦闘し、製作が間に合わないと判断したため、大会への出場を辞退することとなりました。EV車という新たなものへの挑戦の難しさを痛感した年となりました。

EV 2代目 #E14 ER-02

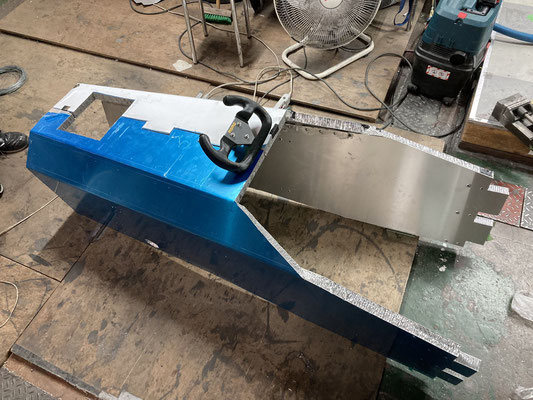

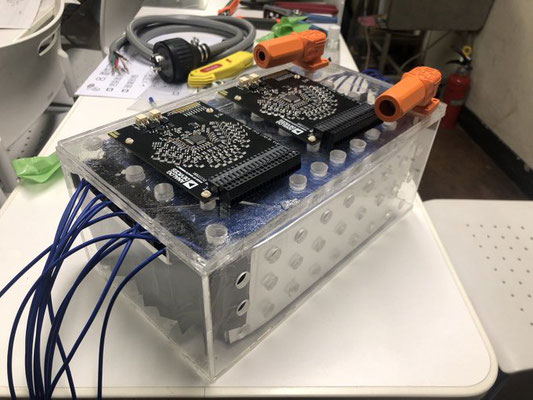

フルアルミモノコックのフレームにDENSO製モーターを搭載した、EV二年目となる今年の車両!

現在鋭意製作中!!

Coming soon...